Il dolce tipico OUBJA'

Al douss tradissjounàl, ch'as cjàma: Oubjà (Il dolce tradizionale, che si chiama: Ubià). Si intitola così una vecchia poesia in dialetto granese che descrive splendidamente questo dolce tipico di Grana, una volta molto diffuso tanto da essere preparato in quasi tutte le famiglie del paese.

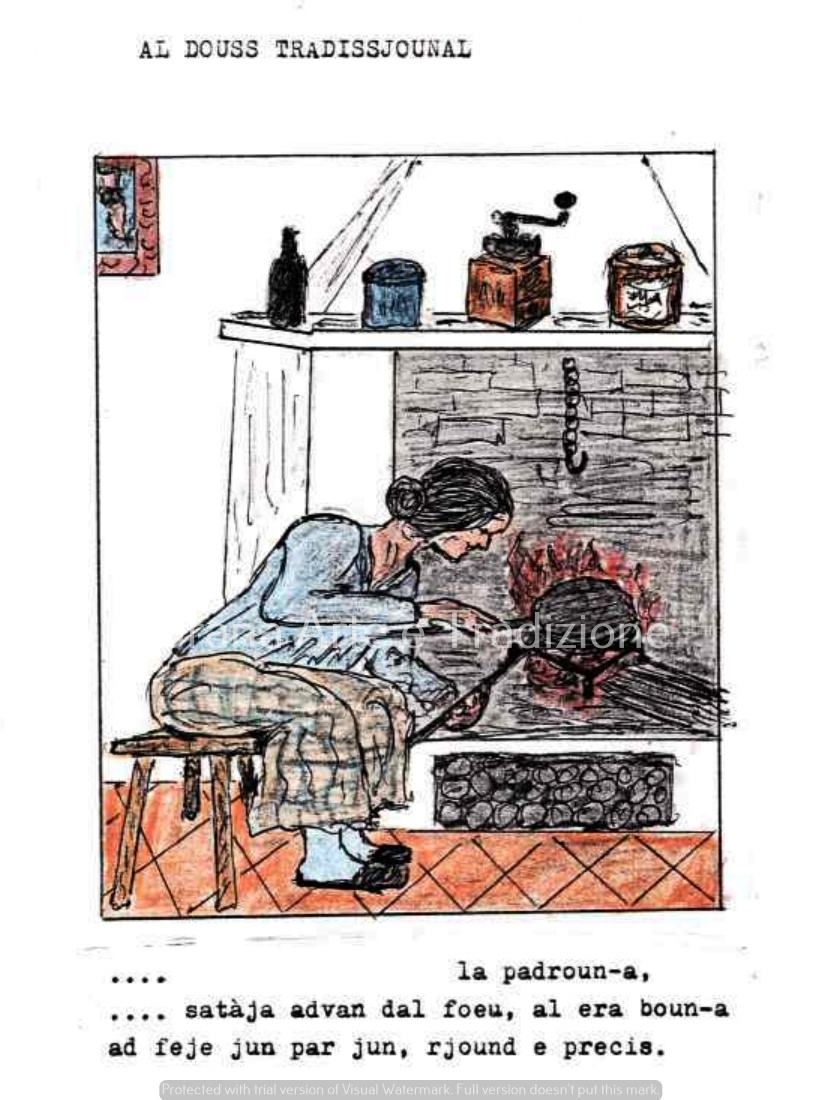

Si tratta di una cialda friabile, delicatamente dolce, ottenuta cuocendo una pastella tra due ferri riscaldati sul fuoco, una volta rigorosamente ottenuto con le vecchie canne rinsecchite (i Carasun) che erano servite da sostegno alle viti nei filari delle vigne (la fase di cottura è ben rappresentata nel bozzetto sottostante). La pastella è composta da farina, latte, zucchero, burro, tuorli d'uovo e zucchero vanigliato in dosi che ogni massaia conservava gelosamente e alle quali aggiungeva il suo eventuale ingrediente segreto. E tale è il suo legame con Grana che l'Oubjà ha ricevuto il riconoscimento di Denominazione Comunale (De.Co).

Sono molte le curiosità al riguardo di questo dolce caratteristico, a cominciare dalle origini del nome, che pare derivi da "Oblio", dolce tipicamente torinese assai consumato fino alla metà degli anni '30 nelle migliori cremerie della città, ad esempio quella di piazza San Carlo angolo Via Maria Vittoria. Mentre i dolci di Torino avevano forma cilindrica per essere riempiti di panna o crema, quelli di Montanaro Canavese , “i Canestrelli“, sia pure con dimensioni ridotte, di forma piatta, sono di gusto più simili ai nostri Oubjà.

Per quanto riguarda gli stampi, non vi è certezza in merito alla data che riportano stampigliata, in quanto sarebbero tutti riconducibili ad una data situata a cavallo tra il 1900 e il 1902, mentre è del tutto attendibile il nome del proprietario che, con la data incisa sullo stampo, ha inteso sicuramente tramandarci la data, sia pure approssimativa, della longevità della sua famiglia nella vita della Comunità granese.

Circa la costruzione iniziale degli stampi in materiale ferroso, la tradizione vuole che sia stata opera di un fabbro girovago, garzone del fabbro Badella operante qui a Grana in “….su la piazza nei pressi del grande Olmo“, che nelle ore libere dal lavoro di giornata costruiva su commissione questi ferri. Questo garzone doveva trattarsi quasi sicuramente di uno zingaro che si era dissociato dalla carovana; gli Zingari infatti facevano molti lavori in ferro battuto, oltre che ferrare cavalli e buoi.

Tra le curiosità va annotato che nella maggior parte dei casi al committente, oltre al costo per la produzione degli Oubjà, veniva richiesto anche un fascio di canne secche (i Carasun) per mantenere viva la fiamma nel camino; condizione necessaria per la perfetta riuscita del prodotto, così come veniva pure dal fornaio la richiesta di due fasci di sarmenti di vite (al Puase) per la cottura di 12 “Grissie“ di pane (la tipica forma di pane monferrina).

N.d.A. Si ringrazia per la consulenza Franco Gaudenzi